Gefahren von Staub und Schmutz im Werkstattalltag

Kaum etwas zeigt mehr die geleistete Arbeit in Ihrer Werkstatt als Staub und Schmutz. Grobe Späne, wenn aus Rohlingen Bauteile entstehen; Polierstaub der für das letzte Finish sorgt.

Als erfahrener Metaller wissen Sie aber, dass hier gesundheitliche Risiken lauern. Denn Späne können böse Risse in der Haut verursachen und Stäube das Atem erschweren. Als Meister stehen Sie in der Verantwortung für sich und Ihre Mitarbeiter – eine herausfordernde Aufgabe, die viel Wissen rund um den Arbeitsschutz erfordert.

Auf den folgenden Seiten informieren wir Sie über die so wichtigen rechtlichen Aspekte zum Thema Arbeitsschutz beim Schleifen und Trennen. Zudem stellen wir Ihnen das STOP-Prinzip vor und erläutern die einzelnen Maßnahmen detailliert. Das Ziel: Sie kennen die wichtigsten Fakten zur aktuellen Gesetzeslage im Arbeitsschutz und zur Gefahrenbeurteilung. Informieren Sie sich jetzt kompakt, informativ und aktuell.

Das Arbeitsschutzgesetz: verpflichtend für jede Werkstatt

Ein Blick auf die Vielfalt der Gefährdungsquellen und -faktoren beim Schleifen und Trennen macht die Komplexität der dafür notwendigen Gesetzestexte deutlich. Beim Schleifen und Trennen stellen mechanische Abläufe, wie etwa die Rotation des Schleifkörpers, ähnliche Gefährdungspotenziale dar wie z. B. thermische Einflüsse, etwa durch heiße Werkstückoberflächen. Auch Stäube sind für Sie und Ihre Kollegen äußerst riskant. Partikel unterschiedlicher Größe können gesundheitliche Schäden an den Atemwegen und in der Lunge verursachen, aber auch Explosionen im Arbeitsumfeld auslösen. Auch der Schleifprozess selbst kann sich schädigend auf Sie und andere Maschinenbediener auswirken. Dann nämlich, wenn die Ergonomie am Arbeitsplatz nicht passt und wenn es zu belastenden Hand-Arm-Vibrationen kommt. Nicht zu vergessen das Gefahrenpotential der Elektrizität, wenn versehentlich die Stromzuführung mit dem Schleifer durchtrennt wird. Entsprechend greifen beim Trennen und Schleifen unterschiedliche Gesetze, Vorschriften und Regeln, die ganzheitlich betrachtet und auf den Einzelfall anzuwenden sind.

Auf einen Blick: Gesetze, Verordnungen, Informationen und Regelwerke

So individuell wie Ihre Arbeit: die Gefahrenbeurteilung

Staub und Schmutz sind wohl neben Lärm und der Hand-Arm-Vibration die am häufigsten auftretenden Gefahren in Werkstätten. Dennoch gibt es die eine Gefährdungsbeurteilung für das Schleifen und Trennen und den Umgang mit Stäuben nicht. Als Meister wissen Sie selbst: die Werkstoffe sind ebenso vielfältig wie die Werkzeuge und bergen – auch in Abhängigkeit der Kombination – Risiken, die es zwingend abzustellen, zu vermeiden oder gegen die es sich zu schützen gilt.

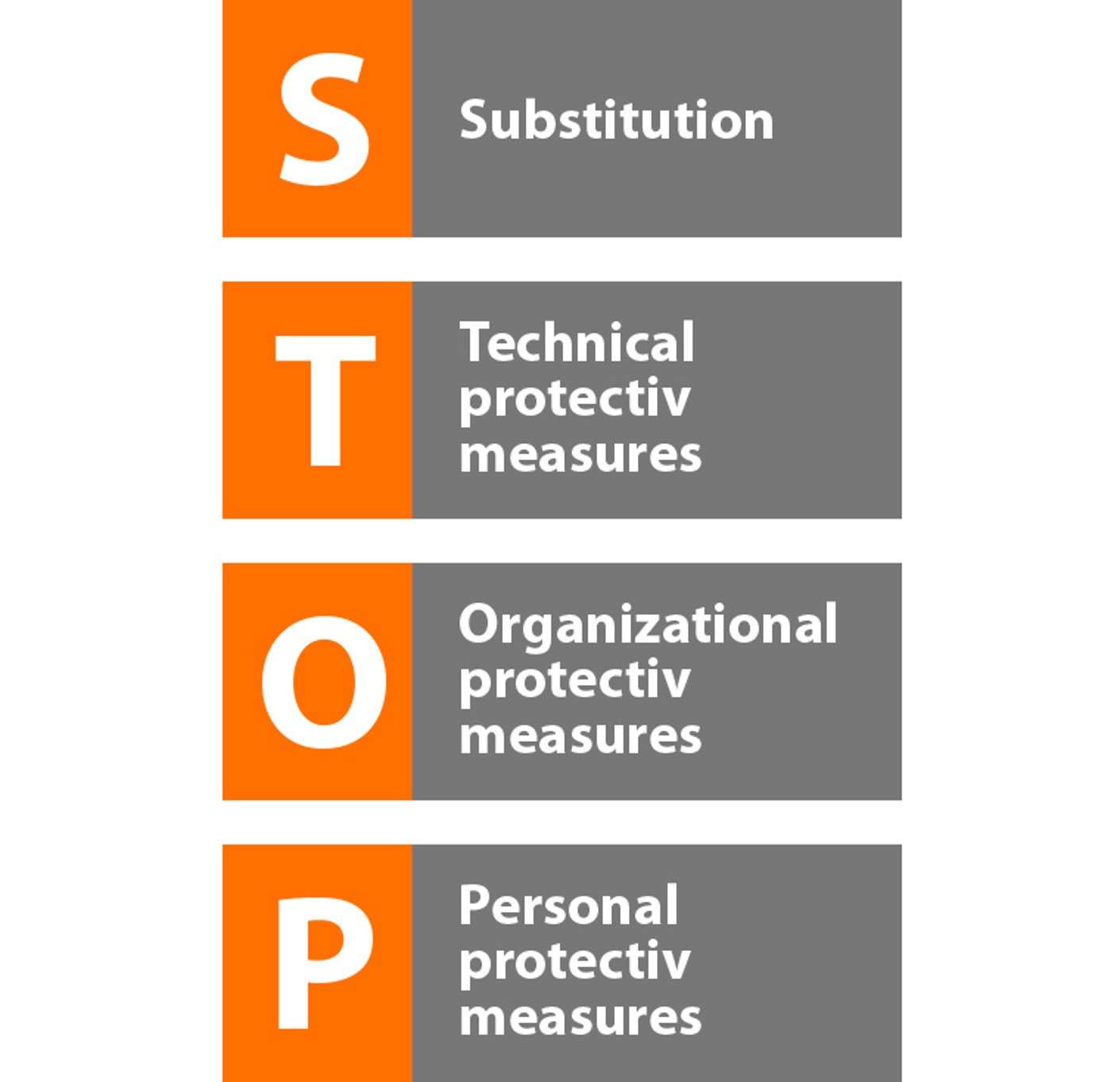

Arbeitsschutzmaßnahmen werden hierarchisch gegliedert – von höchster Wirksamkeit (Gefahr komplett beseitigen) bis hin zur niedrigsten Wirksamkeit.

Beim Trennen und Schleifen lässt sich die Gefahrenquelle einer rotierenden Scheibe zwar nicht abstellen. Aber bereits eine Inspektion des Arbeitsplatzes trägt zu mehr Sicherheit bei. Zudem können Sie als Meister auch kontrollieren, ob Ihre Mitarbeiter korrekt mit dem Schleifgerät umgehen und die Werkstoffbearbeitung sicher und gewandt umsetzen. Wichtigster Aspekt ist der Einsatz der persönlichen Schutzausrüstung.

Arbeitsschutz gelingt auch in Ihrer Werkstatt optimal, wenn Sie folgendes beachten:

1. Evaluieren Sie, welche Gefahren bei Schleif- und Trennarbeiten am Arbeitsplatz vorliegen.

2. Beurteilen Sie die vorliegenden Risiken nach Ihrem Gefahrenpotenzial.

3. Legen Sie konkrete Arbeitsschutzmaßnahmen fest.

4. Kontrollieren Sie den Arbeitsschutz regelmäßig auf Einhaltung.

STOP - dieser Name ist Programm

Das sogenannte STOP-Prinzip steht für die Rangfolge von Schutzmaßnahmen, an die auch Sie bzw. Ihr Unternehmen mit Blick auf Festlegung und Anwendung von Schutzmaßnahmen gebunden sind.

STOP steht im Detail für:

S - Substitution

T - Technische Schutzmaßnahmen

O - Organisatorische Schutzmaßnahmen

P - Persönliche Schutzmaßnahmen

Für Sie als verantwortlicher Meister bedeutet das, alle Maßnahmen wie folgt umzusetzen:

- Gestalten Sie Ihre Arbeitsverfahren so, dass keine Gefährdung vorhanden ist. Prüfen Sie die eingesetzten Geräte auf Funktionalität und mögliche Gefahrenquellen (Stichwort: nicht mehr intakte Scheiben).

- Schalten Sie die Gefährdungen aus oder bemühen Sie sich um deren Minderung bzw. nutzen Sie Schutzeinrichtungen (z. B. Abdeckungen am Winkelschleifer, Schallschutz).

- Werfen Sie einen Blick auf die Arbeitsbelastung der Kollegen bei Trenn- und Schleifarbeiten. Können die Arbeiten verkürzt bzw. effizienter gestaltet werden? Lässt sich der Prozess anpassen, um die Exposition zu verringern? Kann eine andere Technik zur Entlastung führen?

- Kontrollen Sie die persönliche Schutzausrüstung Ihrer Mitarbeiter nicht nur auf Vollständigkeit, sondern auch auf Funktionalität. Sind Brillen frei von Rissen? Sind Mund-Nasen-Masken noch funktional? Sind die Handschuhe noch intakt? Passt der Gehörschutz und schützt er ausreichend?

Die Anwendung der STOP Prinzipien hilft Gefahren am Arbeitsplatz zu mindern und leistet einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter sowie deren Gesundheit und Wohlbefinden.

Wichtig: Hintergrundwissen STOP

Wie Sie Ihre Mitarbeiter für den Eigenschutz sensibilisieren

Seien Sie achtsam! Und machen Sie den Arbeitsschutz zum integrativen Bestandteil Ihres Werkstattalltags, wenn er es noch nicht ist. Suchen Sie den Dialog zu Ihren Mitarbeitern und prüfen Sie immer wieder, ob diese die Grundlagen des Arbeitsschutzes verstanden haben und anzuwenden wissen. Schulen Sie Ihre Kollegen im Bedarfsfall nach und sensibilisieren Sie für den Eigenschutz. Versuchen Sie, Arbeitsschutz zu einer Teamaufgabe zu machen in der jeder auf jeden achtet, unabhängig ob getrennt, geschliffen oder geschweißt wird. Gefahren lauern überall.